2025年5月的武夷山间,晨雾尚未散尽,桃源洞道观的钟声却比往日更显沉重——福建省道教协会副会长、武夷山道教协会创会会长林信涵道长,已在这一天羽化登真,享年五十七岁。当信众们望着殿内他亲手重塑的三清圣像、触摸着天上宫“凤在龙上”的砖雕纹路,这位“桃源道仆”跨越半生的求道、弘道与促两岸交融的往事,也随之在记忆中徐徐展开。

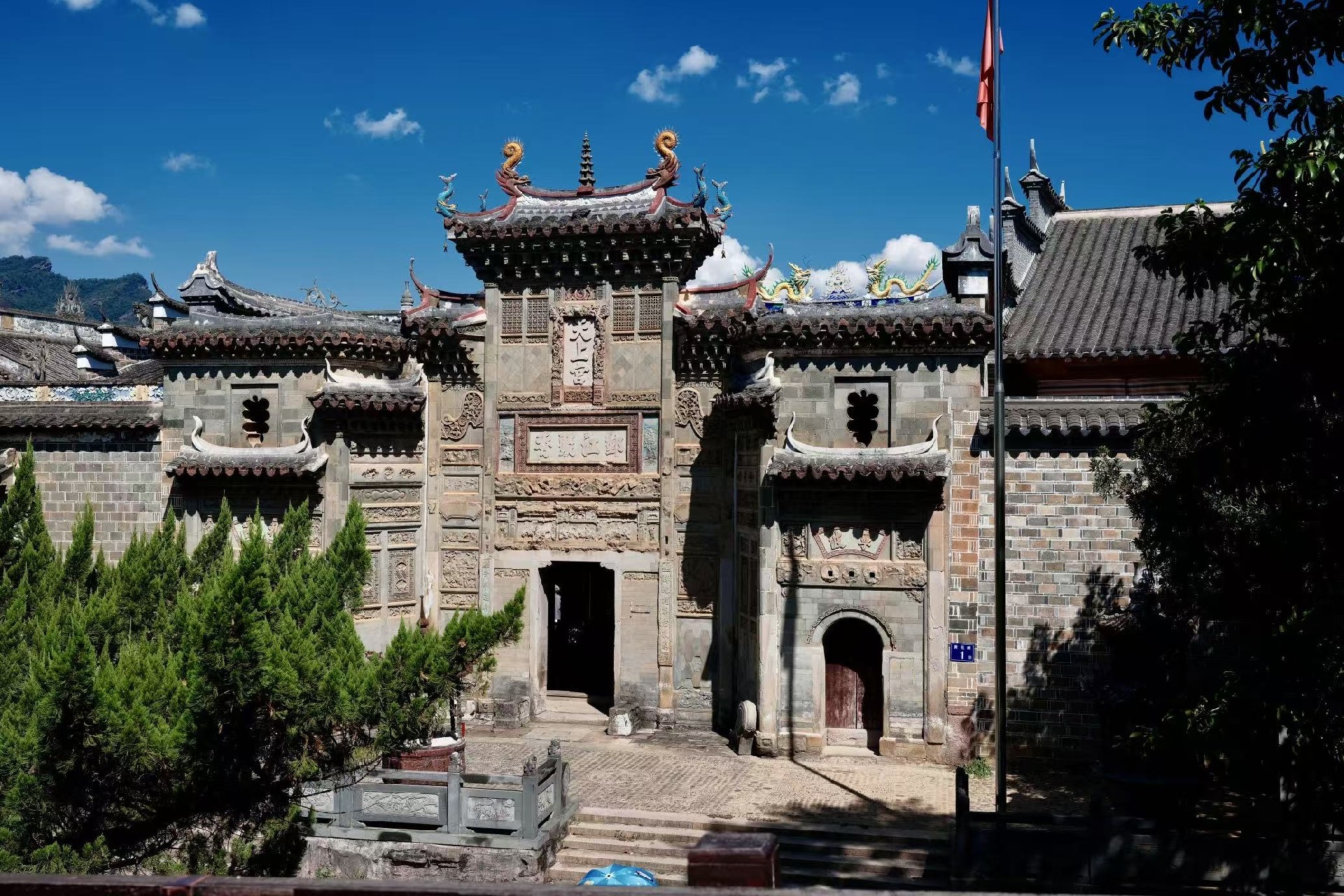

“要以天上宫为载体,继续推动两岸文化交融。”这是林道长弥留之际对弟子的最后嘱托,字句间满是他毕生牵挂的“两岸情”。这份牵挂,早在2001年便已扎根:彼时星村天上宫——这座始建于清康熙三十九年(1700年)、见证过海丝茶道文化的闽北最大妈祖信仰中心,正因岁月侵蚀濒临损毁。林道长看在眼里急在心头,怀揣着“以信仰促认同”的心愿,他率信众四处奔走集资,用五年时间完成修缮。修缮时,他特意保留了宫观的明清建筑风骨,更悉心护住“凤在龙上”的独特砖雕——他常说,这些老物件是“两岸文脉的见证”。后来,他多次率团赴台,以道教文化为媒传递国家和平统一理念,宫内壁上“地隔湄洲虹桥可接,门临曲水鹤舣常留”的石柱对联,成了他向台湾道友诉说“心香相连”的最佳注脚,也让他收获了两岸同仁的敬重。

而在更早之前,林道长与武夷山的缘分,早已写满“坚守”二字。1996年,经福建省宗教局推荐,他接手住持桃源洞道观时,眼前的景象令人揪心:殿宇倾颓、法器残缺,曾经“第十六升真元化洞天”的圣境,只剩满院尘埃。但这位从福建柘荣走出来的道长,骨子里带着一股韧劲——他亲率道众搬砖运瓦,主持雕琢世界最大的天然岩石道祖像,让道祖的威严与慈悲融入武夷山石;他对照古籍恢复洞天格局,重塑三清圣像、配齐铜炉供桌,一点点将桃源洞从破败中“拉”回来。如今这座海内外信众朝拜的圣地,每一寸砖瓦里,都蕴藏着他数十年如一日的坚守与付出。

鲜少有人知道,这位一心弘道的道长,还藏着一颗“慈悲济世”的柔软心。直到他羽化后,弟子们才渐渐向外界说起:生活里的林道长,常年粗茶淡饭、衣着朴素,却默默收养了多名孤儿弃婴——从浙江平阳三台道院的困境儿童,到福安妈祖庙前被遗弃的婴儿,甚至需要特殊照料的脑瘫患儿,他都一视同仁,用道观的烟火气为孩子们撑起了家。这份“齐同慈爱,异骨成亲”的道教精神,他从不说出口,却用行动做了半生。

回溯林道长的求道之路,起点是1968年福建柘荣的一个普通家庭,那时他还叫林清。自幼受道教文化熏陶的他,对“道”的向往早早在心中萌芽。1983年,15岁的他在柘荣琼云观正式出家,从此以“林信涵”为道名;1987年从中国道协道教知识专修班毕业后,为践行宗教中国化方向,他又主动前往中国人民大学进修,系统学习党的方针政策——这段经历,不仅让他夯实了思想根基,更让他坚定了“引领道众与社会主义社会相适应”的信念,为后来的弘道之路定下了方向。

如今,林信涵道长虽已羽化,但他留在桃源洞的道祖像、天上宫的砖雕、弟子们记在心里的遗愿,仍在延续着他的精神。武夷山间的风,仿佛还在诉说着这位“桃源道仆”的故事,而这份跨越半生的信仰与担当,也将继续激励着更多人,以道为桥、以善为灯,为道教发展与两岸融合续写新篇。(图文:杨建伟)

中国海峡新闻网 记者 陈志成/福建福州综合报道