浙江省龙泉粉墙黛瓦的西街古巷里,宋韵市集的灯笼映着年轻人的笑靥;百年瓷厂遗址上,国际艺术家正用青瓷复刻“龙的模样”;老马鞭厂厂房变身婚登中心,新人在非遗婚俗展示区定格幸福……初冬时节,记者走进浙江省龙泉市,探访这座千年古城如何以“城市更新+”为笔,让镌刻着工业记忆的老厂房、承载着千年文脉的老街区“活”起来,在古典与现代的碰撞中,释放新时代“龙泉精神”的独特魅力。

空间重构:老建筑长出“新模样”,工业记忆不褪色

“没想到老烟囱还在,小时候爬过的香樟树也还在!”站在望瓯·陶溪川的红砖厂房前,土生土长的龙泉人李建国难掩激动。这里的前身,是1917年创办的浙江省立改良瓷业工厂,历经小三线工具厂、540艺术瓷厂等身份变迁,如今已成为龙泉最火的“城市文化客厅”。

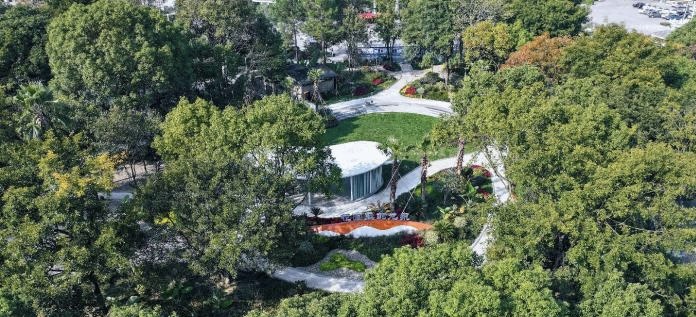

“改造不是‘推倒重来’,而是‘修旧如旧’的重生。”龙泉市望瓯文化发展有限公司董事长冯俊告诉记者,项目保留了水塔、烟囱、仓库钢架等工业遗存,甚至连厂区里的老树都一一标注保护,再用现代设计手法重构空间——玻璃幕墙与红砖墙体对话,旋转楼梯串联起不同年代的厂房,动态水景柔化了工业建筑的硬朗,让整个园区像“长在森林里的创意聚落”。外地游客吴女士的感受颇具代表性:“这里没有过度商业化的喧嚣,老物件里藏着故事,走进去就像翻开一本龙泉工业史。”

不只是望瓯·陶溪川,龙泉的城市更新始终带着“敬畏心”。作为龙泉现存最古老的街道,西街自唐乾元二年起便与古城共生,75处历史建筑、10处文保单位散落其间,宋代云水渠穿街而过,构成“一渠一街”的独特景致。“我们坚持‘不停业、不封街、不大拆、不大建’,连石板路都是小心翼翼地撬起、清洗后重新铺回去。”西街街道办事处主任方岳说,通过30余个微改造项目,西街的基础设施升级了,里弄小巷变整洁了,但原住民的生活气息、老店铺的烟火气丝毫未减。2023年,以西街为核心的“烟雨瓯江·古城新韵”样板区,成功入选全省首批“新时代富春山居图样板区”。

产业升级:老地标变身“梦工厂”,青春活力涌进来

“叮叮当——”在望瓯·陶溪川的锻造工坊里,00后创客小林正专注地打磨一把文创小宝剑,剑身上刻着的“龙纹”图案,是他结合现代审美设计的新样式。“这里有免费的工位,能接触到国际艺术家,还能通过周末集市卖作品,年轻人的创意有地方落地了。”

记者了解到,望瓯·陶溪川不仅是“颜值担当”,更是龙泉产业升级的“动力引擎”。园区引入“国际艺术家驻场计划”,目前已有18个国家的100余位艺术家入驻,荷兰艺术家Susan Kooi甚至以“龙”为灵感,创作了36件青瓷龙形作品;每逢周末,免费开放的集市吸引近千位摊主,青瓷文创、手工潮品、农特产品在此汇聚,今年已举办60余场活动,成交额超3000万元,点亮了城市“月光经济”。

老西街也迎来“青春蜕变”。水塔咖啡拿下2024全球未来设计大奖,“龙泉娜妮”文创店的青瓷饰品成网红爆款,“芝田咖啡”里年轻人围坐谈创业……曾经的老商铺,如今变成了时尚业态的“聚集地”。“我们不是简单‘填空’,而是引入能与老街气质契合的新业态,让年轻人愿意来、留得住。”方岳说,如今的西街,日均客流量比改造前增长3倍,不少年轻人选择回到家乡,在老街上开起了自己的小店。

文化赋能:老文脉焕发“新活力”,千年传承有新意

在西街婚姻登记服务中心,这里原本是老马鞭厂厂房,如今被改造成集婚登服务、非遗婚俗展示于一体的“喜事一条街”,成为龙泉新晋网红打卡点。“既能办现代婚登,又能体验传统婚俗,这样的仪式感很特别。”

在龙泉的城市更新中,“文化”始终是核心密码。望瓯·陶溪川定位“剑瓷文化国家名片”,今年策划的“龙泉论剑·万邦造物”活动,吸引40个国家的130名国际艺术家与龙泉工匠共创青瓷作品;西街则深挖宋韵文化,推出绍翁文化节、“寻宋·西街”生活节,市民游客穿宋装、听宋曲、品宋茶,在沉浸式体验中触摸千年文脉。“不是把文化‘摆’在橱窗里,而是让它融入生活、走进人心。”冯俊说,园区里的泥釉料实验室、古瓷修复工坊,不仅是展示空间,更面向公众开放体验,让非遗技艺从“小众欣赏”变成“大众参与”。

从老厂房到文创园,从老街区到青春地,龙泉的城市更新没有标准答案,却写满了对历史的尊重、对文化的坚守、对未来的期许。如今漫步龙泉,古老的剑瓷技艺在年轻创客手中焕新,百年的工业遗存成为艺术交流的舞台,千年的老街巷里涌动着青春活力——这座古城正以“守正创新”的“龙泉精神”,书写着城市更新的生动答卷。

中国海峡新闻网 记者 曾梧炫 /浙江省龙泉采访报道